2022.1.10作成 2022.9.5更新

まだ下書き

プラグインとは

機能を追加(拡張)するもの。

プラグインの手動インストール

次のディレクトリにインストールする

~/Library/Application Support/obs-studio/plugins

Finderのメニューから[移動] → [フォルダへ移動]

「~/Library/Application Support/obs-studio/」を指定

「plugins」フォルダにプラグインをインストールする。

「plugins」フォルダが無ければ作る。

「plugins」フォルダが無ければ作る。

macOS用のOBSで使えるプラグインの紹介

注意点

Apple Silicon版のOBSを使う場合、プラグインもApple Siliconネイティブに対応(arm64アーキテクチャで動くもの)を使う必要があります。

また、OBS28.0からはQt6へ移行しました。Qt6に移行したら、プラグインもQt6に対応したものでないと動作しないのでご注意。

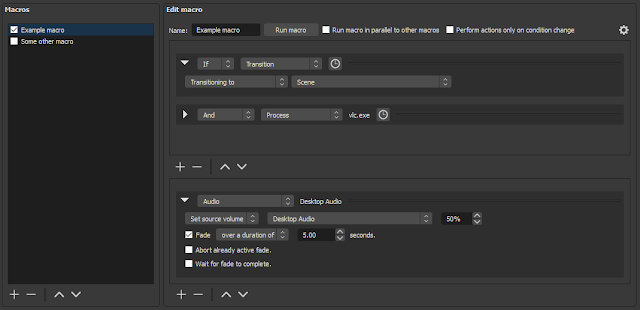

Advanced Scene Switcher

これは何?:トランジションなど、OBSの様々な機能をマクロ組んで自動化して動かすことができる。

OBS 28.0以降対応:〇

ーーー

Audio Monitor

これは何?:ソースおよびデバイスごとに個別のモニタリングをしたりオーディオレベルを変えることができる。

OBS 28.0以降対応:〇

ーーー

Background Removal

これは何?:グリーンバックではない状態でも、人物だけを抜き出し、背景を指定の色に置き換えてくれるプラグイン。

WindowsユーザーでNVIDIAのRTXを持っている人は、OBS 28.0で追加されたNvidia RTX Background Removalか、StreamFXのVirtual Greenscreenフィルタを使った方がいいと思う。

WindowsユーザーでNVIDIAのRTXを持っている人は、OBS 28.0で追加されたNvidia RTX Background Removalか、StreamFXのVirtual Greenscreenフィルタを使った方がいいと思う。

現在のバージョン:0.4.0

OBS 28.0以降対応:〇

OBS 28.0(Apple Silicon)対応:× 非公式ビルドで対応あり

OBS 28.0以降対応:〇

OBS 28.0(Apple Silicon)対応:× 非公式ビルドで対応あり

ーーー

Color Monitor

これは何?:ソース、プレビュー画面、プログラム画面の色情報(ベクトルスコープ、波形、およびヒストグラムなど)を表示することができる。

OBS 28.0以降対応:〇

ーーー

ーーー

DroidCam OBS Camera

これは何?:WiFiまたはUSBを介してAndroid/iPhoneのカメラと音声をOBSに送ることができる。Android/iPhoneに「DroidCam OBS」アプリをインストールする必要あり。

OBS 28.0以降対応:〇

ーーー

Face Tracker

これは何?:顔を検出して追跡することにより、人の顔を追跡する機能

OBS 28.0以降対応:〇

ーーー

iOS Camera for OBS Studio

https://github.com/wtsnz/obs-ios-camera-source/releases/

https://github.com/wtsnz/obs-ios-camera-source/releases/

これは何?:WiFiまたはUSBを介してiPhoneのカメラと音声をOBSに送ることができる。iPhoneに「Camera for OBS Studio」アプリをインストールする必要あり。

ーーー

Media Controls

これは何?:メディアソースやVLCソース等を制御するドック

OBS 28.0以降対応:〇

ーーー

Move transition

これは何?:シーンの移行中にソースを新しい位置に移動します

OBS 28.0以降対応:〇

Apple Siliconは非公式ビルドで対応あり

ーーー

obs-livesplit-one

これは何?:RTAタイマーとしてよく使われる「LiveSplit One」をOBSのソースとして動作させる。splitsやlayoutのエディタはないので注意。詳しいことはこちら。

OBS 28.0以降対応:〇 (.so から .plugin に変換する必要あり)

ーーー

obs-midi

これは何?:MIDI機器でOBSを操作することができる。例えばミキサーのスライダーをOBSの音量スライダーに割り当てたり、リズムマシンのボタンでシーンの切り替えやトランジションの切り替えをすることができる。

OBS 28.0以降対応:×

ーーー

obs-multi-rtmp

これは何?:複数の配信サービスに同時に配信するための設定ができる(例:YouTube LiveとTwitch)

OBS 28.0以降対応:○

ーーー

obs-ndi

これは何?:NewTek's NDIに対応した機器等の映像をOBSのソースとしたり、逆にOBSの映像をNDIで送信することができる。

現在のバージョン:4.9.1

OBS 28.0以降対応:× 非公式ビルドで対応あり

OBS 28.0以降対応:× 非公式ビルドで対応あり

ーーー

obs-text-slideshow

これは何?:スライドショーのように複数のテキストがクロスフェードしたり、スライドしたりするソース

現在のバージョン:1.5.2

OBS 28.0以降対応:× 非公式ビルドで対応あり

OBS 28.0以降対応:× 非公式ビルドで対応あり

ーーー

OBS Virtual background plugin

現在のバージョン:1.1.0

OBS 28.0以降対応:〇

OBS 28.0(Apple Silicon)対応:×

OBS 28.0(Apple Silicon)対応:×

ーーー

obs-websocket

これは何?:websocketを使って他のアプリケーションからOBSを操作することができるようにする

<OBS 28.0から標準搭載される>

ーーー

Scale To Sound

これは何?:音に合わせて特定のソースのサイズを大きくしたり小さくする

OBS 28.0以降対応:〇

Apple Siliconは非公式ビルドで対応あり

Apple Siliconは非公式ビルドで対応あり

ーーー

Source Dock

これは何?:ソースのDockを作成できる

OBS 28.0以降対応:〇

ーーー

Source Record

これは何?:ソース単位で録画ができる

OBS 28.0以降対応:〇

Apple Siliconは非公式ビルドで対応あり

ーーー

Spectralizer

これは何?:指定したソースの音声波形(音にあわせて動くオーディオビジュアライザ)を表示する。でも開発終了したようなので、今後はWaveformを使った方がいいと思う。

現在のバージョン:1.3.4

OBS 28.0以降対応:×

OBS 28.0以降対応:×

ーーー

Stream Deck - OBS Studio plugin 2

https://www.elgato.com/ja/downloads

https://www.elgato.com/ja/downloads

これは何?:Elgato Stream DeckからOBSを操作するためのプラグイン。Stream Deck 5.3以降のバージョンに対応。

OBS 28.0以降対応:〇

ーーー

Stream Deck - OBS Studio plugin

https://www.elgato.com/ja/downloads

https://www.elgato.com/ja/downloads

これは何?:Elgato Stream DeckからOBSを操作するためのプラグイン。Stream Deck 5.2までのバージョンに対応。

現在のバージョン:5.2.0

OBS 28.0以降対応:×

OBS 28.0以降対応:×

ーーー

StreamFX

これは何?:OBSのソース、エフェクトフィルタ、シーントランジション、エンコーダに機能を拡張する。機能が多過ぎるので別ページで紹介。

OBS 28.0以降対応:〇

ーーー

Teleport

これは何?:OBSの映像と音声を同一ネットワークにある他のOBSへ伝送するプラグイン。NDIと同じようなイメージ。NDIと互換性はない。

OBS 28.0以降対応:〇

OBS 28.0(Apple Silicon)対応:×

OBS 28.0(Apple Silicon)対応:×

ーーー

text-pango

これは何?:標準のテキスト(FreeType)ではできない、縦書きや絵文字表示に対応する

現在のバージョン:1.0

OBS 28.0以降対応:〇

OBS 28.0(Apple Silicon)対応:× 非公式ビルドで対応あり

OBS 28.0以降対応:〇

OBS 28.0(Apple Silicon)対応:× 非公式ビルドで対応あり

ーーー

Tuna

これは何?:VLCソース/IceCast/last.fm/MPD/Spotifyのいずれかで再生されている音楽情報をOBSに表示させる

OBS 28.0以降対応:〇

ーーー

Waveform

これは何?:指定したソースの音声波形(音にあわせて動くオーディオビジュアライザ)を表示する

OBS 28.0以降対応:〇

どんなプラグインがインストールしているか確認する方法

[ヘルプ] → [ログファイル] → [現在のログを確認]

...